海外だより

2022.10.07

見果てぬ夢(1)

夜間開館の日。照明が美しい。

夜間開館の日。照明が美しい。

俳句の仲間――「句友」という素敵な言葉がある――には、美術館が好きな人が少なくない。だから、俳句の話をしているかと思うと、つい、絵画や彫刻など美術のほうへ脱線していることもままあるのだが。

去年の暮の頃、世界の名だたる美術館の話になり、たまたま私が「世界の有名どころはほとんど行ったのに、エルミタージュがまだなので行きたい!」と発言したことから、何人かが、「私も行きたい」となり、「それではコロナが一段落したら、僕がツアコンしましょう」というご仁も現れた。

もともと、「吟行」と称してあちらこちら散歩に行ったり、小旅行、大旅行、、、俳句の素材を探して私たちは動き回るのが大好きである。そこに、また別の楽しみも加われば、さぞかし楽しいであろう、と、大いに盛り上がったのは、ロシアが戦争を始めるなど、誰も、ゆめゆめ考えもしなかったからだ。

それなのに、、、

あれ以降、ロシアはどんどん遠くなっていく。

ドレスデン(ドイツ)のアルテマイスター絵画館(2011年)。

ここで、大好きなラファエロの、天使たちに遭遇! 君たち、ここにいたの!!??

第二次世界大戦後の昭和後半時代に生まれ成長した私が世界地理を学ぶ中で覚えたのは「ソ連」という名称である。「東西冷戦」という世界観の中でソヴィエト連邦というものの大きさを意識していた。

その主たる国がロシアであるということはもちろん理解していたのだが、ロシア料理とかロシア民謡はなんとなく好きで、不思議なことに、幼い私には、ソ連とこれとは全く別の次元、というような肌感覚であった。

実際にどのような国(地域、民族)が「ソ連」に属しているのかは考えたこともなく、「ソ連」という国名があり、その首都はモスクワというだけだったのだ。

その程度の知識で中学生になった私にとって、ソ連は興味はあれどちょっぴり怖い、というか、思想的に相いれない国であり、欧米になじんでいけばいくほど、「解らない国」でもあった。

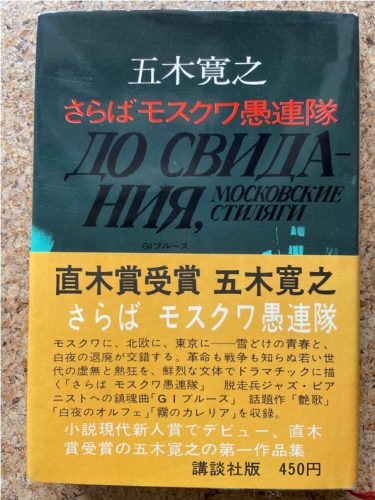

もっとも、中学生の時に新聞の広告を目にして何となく惹かれ、自分のお小遣いで買った単行本が五木寛之の『さらばモスクワ愚連隊』で、ソ連の雰囲気を私なりに理解した。幼い頃のロシア民謡とはまた別の形で、親近感とまではいかないが、一歩近づいたような気がした。

依然として「解らない国」ながら、そこにも当然のように社会に反発する、はみだしてしまう、収まりきらない若者たちがいるのだと教えてくれたのがこの小説でもあったのだ。そして、単純に、自分が自由な国に生まれたことに安堵した。

『さらばモスクワ愚連隊』450円! 時代を感じます。50年以上前。

『さらばモスクワ愚連隊』450円! 時代を感じます。50年以上前。

そんな私が最初にソ連に行った(通っただけだが)のは、1981年、40年前のことだ。

その頃、私は夫の最初の転勤でパリに住んでいたが、4年振りに東京へ里帰りする時に乗ったのが、モスクワ経由のJAL便だった。

以前のエッセィにも書いたが、1970年代、日本とヨーロッパを繋いでいたのは、ソ連のアエロフロートを除けばアンカレッジ経由の「北回り」と言われる飛行ルートあるいは東南アジア、中東を転々としながら飛ぶ「南回り」というルートしかなく、欧州は18時間から1日半近くかかる、本当に遠い所でもあった。

それが、シベリア上空を飛べるようになり、モスクワで給油すれば欧州はもう目と鼻の先。時間がたっぷり短縮される「モスクワ経由」に、私たちはようやく「一時帰国」という決心をしたほどであった。何しろ、ゼロ歳、一歳のおちび二人を連れて狭い空間で長時間の空の旅をしてまで日本に帰ろうとは全く思わなかったのだから。

1981年春。4年振りの日本一時帰国直前の家族4人。

1981年春。4年振りの日本一時帰国直前の家族4人。

シベリア上空を飛び、モスクワ経由の欧州便を始めるための交渉は、北原の父が外務省で欧亜局長というポストにいた時(60年代後半)のことだった、と後から知ったが、「東側とも仲良くおつきあいをしていく」ということの表れだったのだったと思っている。世界(地球)がどんどん小さくなる前触れのようなものだったのかもしれない。

給油のために下りたモスクワ空港は、パリの空港のような“インターナショナル感”は全くなく、うすら寒い無味乾燥とした待合室があるだけだった。

久しぶりの一時帰国を前にしても浮かれる気分にさせてくれないのは鈍い光を放つわずかな蛍光灯だけではない。重苦しい空間の中で、私たち家族4人はうなだれて(その必要もないのに!)ベンチに座っているだけだった。

時折、長い武器(機関銃?)を肩から下げた、いかめしい軍服姿の警備兵がコツコツと革靴音を響かせながら、ゆっくりと歩く。彼らと目を合わせるのも憚られる、そんな気分だった。

1歳半の長男が喉が渇いたと言った。

どうにか売店を見つけて夫が買ってきたのはすももと思われるジュースの小瓶だった。

いざ飲ませようとして、栓抜きなど持っていないことに気づいた。困った。どうしようと考えていた時近くに女性の兵士がいるのを見つけた夫は、身振り手振りで、壜を開けたいことを説明した。

厚手のコートの軍服で身を包んだ大柄な女兵士は、状況を理解するとやおら腰につけていたアーミーナイフを取り出し、目をまん丸くする私たちの前で壜の蓋をスパンとこそげ取るようにして開けた。

スパシーボ、マダム!!

私は精一杯の笑みを浮かべていたと思うけれど、、、

彼女は何事もなかったようにそのまままた任務についた。(つづく)

北原 千津子

東京生まれ。 大学時代より、長期休暇を利用して欧州(ことにフランス)に度々出かける。 結婚後は、商社マンの夫の転勤に伴い、通算20年余を海外に暮らした。 最初のパリ時代(1978-84)に一男一女を出産。その後も、再びパリ、そしてロンドンに滞在。 2013年、駐セネガル共和国大使を命ぜられた夫とともに、3年半をダカールで過ごし、2017年に本帰国した。現在は東京で趣味の俳句を楽しむ日々である。