翻訳学習

2023.07.13

翻訳語り(4)翻訳者が泣くとき

「やっぱり、登場人物と一緒に泣かなくちゃ!」

わたしが翻訳の仕事を始めてまだ数年のころ、幸運にも自分の訳文を、英文学を専門とする超ベテランの翻訳家に見てもらう機会に恵まれた。書籍翻訳の仕事にいくらかかかわったことのある者たちが参加する、こぢんまりとした勉強会だった。冒頭の文はそのとき、件の翻訳家が口にした言葉だ。

課題に使ったテキストは、たしかD・H・ロレンスの『息子と恋人』(の一部)だったと思う。そこに登場する人々は、それぞれがだれかを愛したいと強く願い、にもかかわらず、あるいはまさしくそのことが原因となり、死や別離などの不幸に見舞われ、そうした状況について言葉を尽くして嘆いていた。

わたしの方はといえば、その「名作」の、まるで意味がとれないというわけではないものの、さまざまな含意が込められたと思しき「格調高い」文章を、どんな日本語に置き換えるのが正解なのかがわからず途方にくれていた。正直に言ってしまえば、その作品自体、どこが読みどころなのかも、どんなふうに味わえばいいのかもわからなかった。

とにかく単語の意味だけはよく調べよう。

とんでもなくズレた解釈をしないよう気をつけねば。

できるだけ隙のない訳文に仕上げよう。

完全に守りに振り切ったそんな姿勢で、ガチガチになりながら書き上げた訳文を、わたしはその会合に持参した。同席していた翻訳者数名もどうやら、超ベテランの先生を前にだれもが多かれ少なかれ、気負いと遠慮と緊張を感じているように思われた。

とはいえ蓋を開けてみれば、初めてお会いしたその大先生は大変物腰の柔らかい、気さくな紳士だった。そして、東京某所の小さな貸し会議室にわれわれが持ち寄った訳文について、終始にこやかに、かつ忌憚なく、率直な指摘をしてくださった。

ほっと胸をなでおろしつつも、わたしはまだなんとなくモヤモヤとした気分を抱えていた。この日の課題であった名作小説を、ほんとうはどんなふうに読むべきだったのかがいまだにわからず、自分が作った訳文についても、たとえ文意の読み取りに「大きな不正解」がなかったとしても、これが「正解」の訳文に多少なりとも近いとはまるで思えなかったからだ。

登場人物と泣く

やがて話題は、先生が過去に手がけた訳書や、昨今の出版業界事情などの雑談に移っていった。前のめりになって耳を傾けたはずの話の内容は、今ではほとんど忘れてしまった。それでもひとつだけ、強烈に印象に残った言葉がある。たしか、最近読んだ本がおもしろかったという話の中だったと思う。先生がふいにこう言ったのだ。「小説を読むときはね、やっぱり登場人物と一緒に泣かなくちゃだめですよ!」

「名作」をどう読み解くべきなのかと頭を悩ませ、「正解」を求めて袋小路に陥っていたわたしは、この言葉に衝撃を受けた。空虚かつ自己保身的な思考でパンパンに膨らんだ頭の空気が、プシューっと抜けるような思いだった。

こんな大先生でも、小説を読むときは登場人物と一緒に泣いてるんだ。

それってつまり、いわゆる普通の読者なのでは?

先生の言葉は驚くべきものであると同時に、深く納得できるものでもあった。翻訳歴40年超、訳した本の数はその年数よりも多いという大先生も、かつては一文学ファンだったに決まっているのだから。いや、というよりも、小説の世界に没頭するのがなにより好きな一文学ファンであることをついぞやめなかったからこそ、文学作品の翻訳という仕事を第一線で、それだけ長く続けることが可能だったのかもしれない。

駆け出しの翻訳者であるわたしもまた、やるべきことはまず物語に浸り、登場人物とともに彼らの運命を生きることだった。作品の主題は何か、さまざまな出来事やセリフの裏に、作者のどんな意図が隠されているのかなどと考え込むよりも先に、母や恋人との愛や不和や別離に苦しみ嘆く登場人物と、ただ一緒に泣けばよかったのだ。

作者と泣く

わたし自身がこれまでに手がけた訳書は、共訳も含めてほぼすべてがノンフィクションだ。ノンフィクションの場合も、そこに登場する人々の運命に読み手がともに涙したり、喜んだりすることはもちろんある。それに加えて、ときに不意打ちのようにこちらの感情を揺り動かしてくるものがもうひとつ存在する。それは、序文や謝辞の中で吐露される作者の心情だ。

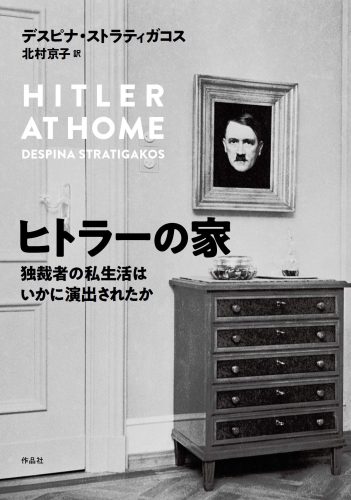

たとえば、『ヒトラーの家――独裁者の私生活はいかに演出されたか』(作品社)という本がある。これは、ヒトラーが生涯において暮らした数々の住居をテーマに、その設計や内装、彼の家とそこでの生活が社会に対して発揮した影響力などについて、「独裁者の住まい」という独特の視点からまとめた一冊だ。

その序文の最後の部分が非常に印象的なので、少々長いが下に引用させてもらいたい。作者であるカナダ生まれの建築史家デスピナ・ストラティガコスは序文において、本の内容と趣旨を大まかに説明し、「家庭人ヒトラーのイメージの創造の背後にあった政治的意図をあきらかにし、その居心地のよさの裏にぴたりと寄り添う恐怖を暴きたい」と述べた後、こう締めくくっている。

この一節を読むと、(自分で訳したものながら)、わたしはいつも目頭が熱くなる。膨大な資料、調査、分析、人物描写、設計図、写真などを通じ、作者は建築や芸術が独裁政権によって政治プロパガンダに利用されていた当時の空気感を、一冊の本の中に見事に再現している。それは気の遠くなるような努力だ。しかし、それを実際に行った女性について、わたしはほとんど何も知らない。彼女はわたしが一度も会ったことのない、おそらくは今後も会うことはないだろう、遠い国に住むだれかだ。

けれども、序文の最後に書かれた数行が、彼女の人柄や人生や体温を、実体と馴染みのあるものとしてこちらに伝えてくれる。そうした感覚は、日頃ほとんどだれとも顔を合わせず部屋に引きこもって作業をする翻訳者に、自分が今訳しているこの本は、痛み、悲しみ、喜び、怒りを知る生身の人間であるという、当たり前である一方、軽視してしまいがちな事実を思い出させてくれる。

フィクションであれノンフィクションであれ、一冊の本を初めて読むときには何よりもまず、登場人物や作者と一緒に泣く(あるいは笑う、怒る)ことが、その作品の良さを最大限に伝えられる日本語訳を作るうえで必要な情熱と想像力と覚悟を翻訳者に与えてくれると、わたしは思う。英文を正確に解釈したり、いい訳文を作ったりするのが難しくて泣くとしても、その涙はもう少し後まわしでもいいのだ。

北村京子

ロンドン留学後、会社員を経て翻訳者に。訳書にP・ファージング『犬たちを救え!』、A・ナゴルスキ『ヒトラーランド』、D・ストラティガコス『ヒトラーの家』、M・ブルサード『AIには何ができないか』、J・E・ユージンスキ『陰謀論入門』(以上、作品社)、『ビジュアル科学大事典 新装版』( 日経ナショナル ジオグラフィック社、共訳)など。