翻訳学習

2025.02.19

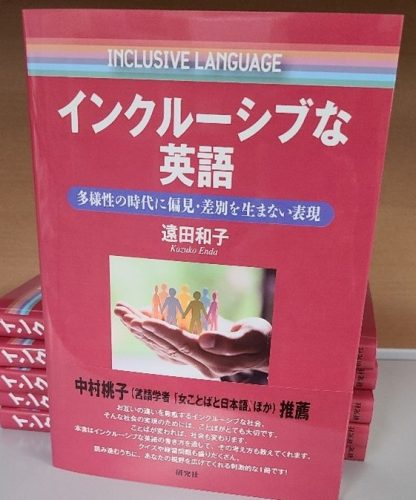

『インクルーシブな英語』翻訳つれづれ話

詳しくはセミナー情報をご覧ください。

みなさん、こんにちは。『インクルーシブな英語—多様性の時代に偏見・差別を生まない表現』(研究社)が2025年2月25日に刊行されます。それに合わせて、今回、執筆のよもやま話を書く機会をいただきました。

私がインクルーシブ言語 (inclusive language) について知ったのは去年の冬でした。ある雑誌の「和文英訳演習室」コラムで読者から寄せられた英訳文をチェックしていたときのこと。課題文にある「年配の学生」を多くの人がold/elderly/senior studentsと訳していました。それに対して、一緒に作業していたネイティブ・スピーカーが「高齢を表すinclusive wordはolderだ」と言うのです。「inclusive? なにそれ?」これが、すべての人を包み込むinclusion(インクルージョン、包摂性)理念との出会いでした。この理念は、年齢、性別、人種、身体状態、性的指向など個人の違いを尊重し、すべての人が能力を発揮できる共生社会を目指します。

調べると、英語圏ではインクルーシブ言語のガイドラインが多くの政府・教育機関や企業から発行されていました。そこでは「高齢者」をolder peopleやolder adultsと呼ぶように勧めています。比較級older「より年が上」を使うことで年齢を相対化し、年齢差別をなくす言い換えです。さらに調べると、「シニア」は日本語では都会風なのに英単語seniorは嫌う人が多く、丁寧だと教わったelderlyも好感度が低いとのこと。Oh, my goodness! 私は早速、何冊もの和英辞書で「高齢者」を引いてみました。結果はold, aged, senior, elderlyのオンパレード。インクルーシブで推奨されるolder peopleとolder adultsはどこにも載っていません。日本人がグローバルに英語情報を発信するとき、今まで当たり前に使っていた語が時代遅れに響くかもしれない。誰かに不快感を与えるかもしれない。それはまずい。そんな危機感が『インクルーシブな英語』を書くきっかけとなりました。

言語は流動的で常に変化しています。たとえば、theyのように基本的な英単語でさえも変化し新しい用法が広まっています。『インクルーシブな英語』ではtheyの新しい用法singular theyとnonbinary theyについて詳しく解説しています。この二つはジェンダー・ニュートラル(性別に中立)な代名詞です。たとえば、a passengerなど不特定の単数個人の代名詞として、伝統的なheまたはhe or sheの代わりに性別を示さないtheyが使えるようになっています。これがsingular theyです。今の時代、「乗客とその荷物」の訳はa passenger and his/her baggage ではなくa passenger and their baggageでOK。英訳者には特に有益な情報です。この用法は過去5年ほどで急速に広まっていて、今やフォーマルな文章でも問題なく使えます。一方、nonbinary theyは性自認がノンバイナリ(男でも女でもない)の人々が選ぶ代名詞です。残念ながら辞書や参考書は時代の変化になかなか追いつけず、今のところ日本語の辞書や文法書ではsingular theyやnonbinary theyについてほとんど記載がありません。「私が紹介しなくては」と思いました。

さて「高齢者」に話を戻すと、執筆中に参照したガイドラインには一様に「高齢者をthe old, the aged, the elderlyで総称しないこと」という注意書きがありました。ああ、知らなかった! 皆さんは英語の授業で習いましたよね。the richで「富裕層」をthe poorで「貧困層」を表す【the+形容詞】の用法。実は、この集団をまとめて総称するtheには、特定のグループを十把一絡げに扱い多様な個人を無視する働きがあります。ですから社会的マイノリティーに言及するときは避けた方がよいのです。たとえば路上暮らしの人々をthe homelessと呼ぶことは、「ホームレス」というレッテルを貼り、集団全体にネガティブなイメージを植え付けます。インクルーシブ言語では、路上暮らしの人々を「people without housing=住居を持たない人」とpeople firstで表現します。【the+形容詞】が持つ微妙なニュアンスと、言葉が偏見やステレオタイプを生む危険性を知ることが大切です。

『インクルーシブな英語』の出版日が決まった嬉しいはずのその日、実に残念なニュースがありました。アメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領が、社会の多様性、公平性、インクルージョンを推進する連邦政府のDEI(diversity, equity, and inclusion)政策を終了するという大統領令に署名したのです。同じ日、トランプ氏は政府が認める性別は「男と女のみ」という大統領令にも署名し、トランスジェンダーやノンバイナリなど多様な性を認めない方針を打ち出しました。その後1月29日に、ワシントン近郊のロナルド・レーガン空港付近で小型旅客機と軍用ヘリコプターが空中衝突する事故が起きました。大統領は事故原因を前政権のDEI政策のせいだと示唆したのです。反DEIの流れがアメリカで起こっているのは悲しい限りで、社会的少数者への逆風が吹き始めています。人種、宗教、政治信条などで社会の分断が広がりつつある今、違いを受け入れすべての人を尊重するインクルージョンの理念はますます重要になっています。

私たちは言葉で思考しています。普段何気なく使っている言葉が無意識の思い込みをもたらしているかもしれない。昔習った英単語が、差別的な響きを持ち始めているかもしれない。そんな気づきをきっかけに言葉の力について考えて欲しい。そして、多様性の時代に求められるインクルーシブ言語をできるだけ多く知ってもらいたい。これが本書を執筆した私の願いです。

Words matter(言葉は重要だ)。

遠田和子

青山学院大学文学部英米文学科卒業。在学中にパシフィック大学(米国)に一年留学。 大学卒業後、大手電機会社に勤務。 数年後、年齢・性別による差別がなく実力次第で生涯キャリアを積める翻訳者になろうと独立。フリーランスとして長年にわたり日英翻訳に取り組む。分野は技術から出版翻訳まで多岐にわたる。 翻訳の傍ら、翻訳学校講師・英語プレゼン講師を務め、英語学習本・記事の執筆に取り組む。 著書: 『英語「なるほど!」ライティング』、『eリーディング英語学習法』、 『あいさつ・あいづち・あいきょうで3倍話せる英会話』(岩渕デボラと共著、全て講談社)、『Google英文ライティング』(講談社)、『究極の英語ライティング』、『英語でロジカル・シンキング』(研究社)、『フローチャートでわかる英語の冠詞』(研究社)、『英語冠詞ドリル』(研究社) 訳書: 星野富弘著『愛、深き淵より』の英語版Love from the Depths─The Story of Tomihiro Hoshino、 斉藤洋著『ルドルフとイッパイアッテナ』の英語版Rudolf and Ippai Attena (講談社)、岡本亮輔著『聖地巡礼—世界遺産からアニメの舞台まで』の英語版Pilgrimages in the Secular Age: From El Camino to Anime (Japan Library)、高木凛著『大琉球料理帖』の英語版Traditional Cuisine of the Ryukyu Islands: A History of Health and Healing (Japan Library)