海外だより

2021.12.07

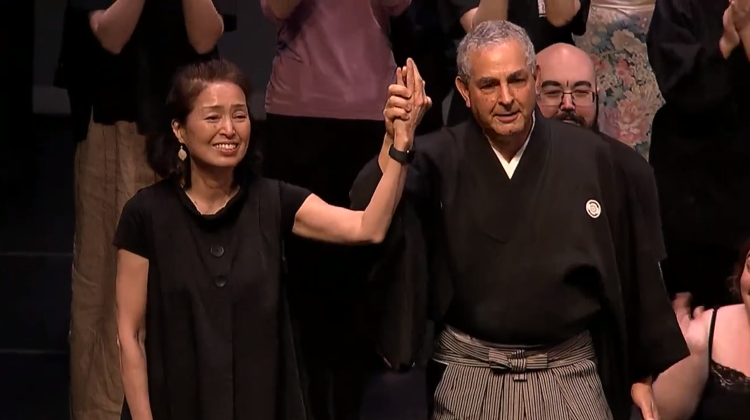

_re-1.jpg)

2020(その1)

その日、重い雨戸をがたぴし言わせながら開け、庭からの空気と明るい日差しを室内に入れると、私はその場に座りこんだ。

目の前には、古びて錆の出た和泉屋のクッキー缶がひとつ。さっき二階の本棚から下ろしてきたのだ。軍手を脱いで、蓋を開けた。中には、7年前に他界した父が几帳面な彼らしく整理したスライド写真の小箱が、みっちりと詰まっていた。

何年前にこのクッキー缶を作ったのだろう。

小さな緑色の箱を取り出し、おもむろに蓋をあける。S.34.3 S.34.4……見覚えのある父の字が箱にもスライドの一枚一枚にも記されていた。

父がいわゆる「スライド」を趣味にしたのは、昭和30年から40年のことだ。当時のアルバムには白黒の写真がほとんどだったけれど、スライドなら美しく色を映し出すことができたのだろう。花も好きで官舎の小さな庭に、薔薇やチューリップを植えた父はそれらを写真にとり、スライドに残した。私や姉の幼い姿もたくさん映し出されていた。

スライド用ポジフィルム。なかなか捨てられない。

重い雨戸。それは杉並にある私の実家の客間のものである。空き家として10年近くになる実家の、残された父母の品々をいよいよ整理する時が来たのだ。

長い海外生活の間、高齢の両親が健康で2人揃って日本で暮らしていることは本当に有難いことだと思っていた。私は夫との人生に心置きなく専念できる。親の介護のためとか子供の受験のため等など、単身で海外赴任する友人たちもある中で、私たちにはその苦労がなかった。父の最晩年の3年間は、ロンドンから3か月ごとに東京に戻ったが、それとて、英国での生活に支障を来すということでもなかった。だからこそ、私は、両親の遣りきれなかった整理をすることが子としての務めのように感じていた。

日本に落ち着き、古びた実家を見るにつけ、その思いは強くなった。しかし、普段の生活に追われていると、自分の海外での様々なものの整理も終わっていないのだから、ましてや人の物など……どこから手をつければ良いのか、具体的な方針はなかなか決まらない。一方、老人ホームのお世話になる母の記憶はあやふやになるばかりだ。

「いよいよ真剣に取り掛からなければ」と考えていた矢先、実家が空き巣にやられた。

たまたま年に一度の植木屋さんが、「裏の小さな窓ガラス、10センチほど切られてますよ」と電話をくれた朝がきっかけとなり、それは「待ったなし」になった。

空き巣と聞き、駆け付けた実家

両親もまた転勤族だったから、もしかしたら、他の家庭に比べて、実家に残された物は決して多くはないのかもしれない。それでも、築50年近い家にはたくさんの物がある。

おまけに、その土地自体は、母方の祖父母のものだったのだから、母にしてみたらそこには80年以上もの思い出のある場所。私にとっても、「おじいちゃま、おばあちゃまの家」という感覚が残る場所である。片付けに行くことはおのずと昔のことを思い出す機会にもなった。

実家は、祖父母の時代の家とちょうど同じような位置に建っている。スライド選別の作業に疲れてふと外を見やると、幼い頃の祖父母の家がまざまざと目に浮かんできた。裏庭の井戸、山吹の黄色、台所の傍につんつんと出ていた茗荷…。祖父母の家の南の庭、立木が植えられたその奥には防空壕の名残と言われていた大きな、なんとなく洞穴のような窪みがあり、私は、その暗さが怖かった。

母が、自分が育ち、その後自分の家を構えた「杉並」のことを口にしなくなったのは、空き巣騒ぎの頃からのような気がする。

老人ホームを訪ね、他愛のないお喋りをしながら、私は一応、事の顛末を話した。

「泥棒」「警察の現場検証」などなど、本来であれば、彼女の性格からしてかなり気がかりな事のはずなのだが、「あらそう。大変ね」とあっさりしたものだった。

それまでは、「杉並どうなってるかしら? ちょっと見てきてよ」と頼まれることもしばしば、「**さん(隣家に住む母の妹夫妻)がいろいろ見てくるから安心よね」などと話題にすることも多かったのに。

母の記憶の中から80年もの杉並もまた消え去ろうとしているのだろうか…。

どこかで「その記憶を引き継げるのは子供だけなのではないの?」という声が聞こえた。

それにしても泥棒に荒らされた家の中は惨憺たる有様だった。どこをどうしたらよいのか。全部処分してしまったとて、今更誰が文句を言うだろう…。いろいろな思いが交錯する中で、何を残すのか、何を処分するのか、必死に考えていた2019年。

日本に本帰国して二年余り。空き巣騒ぎ以降、ことに「杉並」のために飛び回ることが増え、「忙しい忙しい」と暮らしていた私だったが、年末に珍しく熱を出し、恒例のお鮨屋さんでの夕食会を諦めた。

でも、風邪なのかどうかも分からない症状はすぐに治まり、2020年の1月1日は母を囲んで姉たちと静かな大人のお正月を迎えた。(つづく)

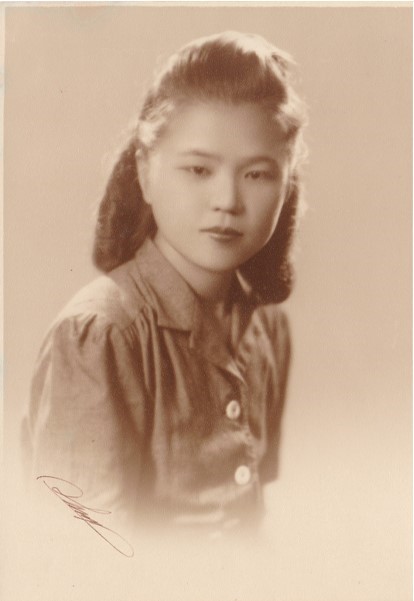

母の見合い写真を発見。

母の見合い写真を発見。

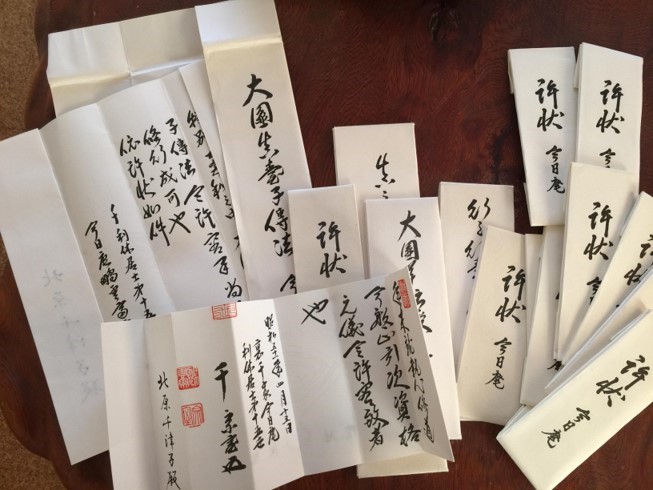

引き出しの中に、私の茶道の免状が大切に保管されていた。

引き出しの中に、私の茶道の免状が大切に保管されていた。

北原 千津子

東京生まれ。 大学時代より、長期休暇を利用して欧州(ことにフランス)に度々出かける。 結婚後は、商社マンの夫の転勤に伴い、通算20年余を海外に暮らした。 最初のパリ時代(1978-84)に一男一女を出産。その後も、再びパリ、そしてロンドンに滞在。 2013年、駐セネガル共和国大使を命ぜられた夫とともに、3年半をダカールで過ごし、2017年に本帰国した。現在は東京で趣味の俳句を楽しむ日々である。