海外だより

2025.08.26

南独逸へ ジグマリンゲン(2)

広く欧州の歴史を見渡せば、南ドイツの片田舎のジグマリンゲンに、立派な城があり、単線とは言え、鉄道が敷設され、立派な駅舎があるのも簡単に頷ける。

5月の旅行で私たちが泊まったホテルは、電車での旅行に便利なようにと日本からネットで探した“駅に近い”わずか数室の小さなものだったが、着いてみてそれが立派な駅舎の一部をなしていることを知った。

ドイツらしく清潔でこざっぱりとした部屋には、往年の駅舎の設計図が額縁に入れて飾られていたが、それはおそらく現在も何ら変わらないのだ。角部屋の一方の窓からはホームを見下ろすことができた。

私たちが泊まったホテル

ジグマリンゲンでのもう一つの目的は、日本大使館が7か月間逗留したホテルを探すことだった。

いや、正確に言えば、そのホテルがすでにないことは『臣下の大戦』を読んで知っていたのだが、どのあたりだったのか確かめてみたい、と夫は言っていた。

前日に町の小さな観光案内所で、昔の住所を頼りにその辺りへの行き方を教えてもらった私たちは、気持ちよい初夏の朝の散歩を楽しんだ。

城から徒歩で15分くらいだろうか、住宅地の切れる辺りに、大きなビール工場のいくつかの建物が並んでいた。

壁の絵などから一目でそれとわかる工場ではあったが、昔の手がかりがあるはずもなく、通りを一二度行き来して、そこが町はずれであることを確かめて、私たちは戻ることにした。ドナウ川のほとりの城の全貌が見える公園まで来て、川を前に座り込んだ。

「今だから緑が美しくて、のどかでいい所だけれど、冬はさぞ寒いだろうね」

夫がぽつりと言った。

ビール会社

ドナウ川 町のはずれ

ドナウ川 町のはずれ

1945年4月20日、ジグマリンゲンの“在仏日本大使館”は、とうとう任務を終えることになる。

父はその2月にベルリンへ赴き、在独日本大使館と今後の方針を相談していたようだ。若い父は、いざとなればウィーン経由でシベリアを通り日本に帰る(そして戦争にはせ参じたい)とも考えたようだったが、三谷大使は、いつソ連が態度を変えないとも限らないとして“同盟国”ドイツの指示に従い、ペタン元帥たちと行動をともにすることを決めた。そして、“その日”がいつ来てもよいように準備をしていた。

老齢の元帥は城の自室からほとんど出なかったようだが、城に暮らすラヴァル始め“フランス国”の官僚たちと頻繁に付き合い、フランス社会のさらには欧州大陸の現実をつかんでいた日本大使館だった。

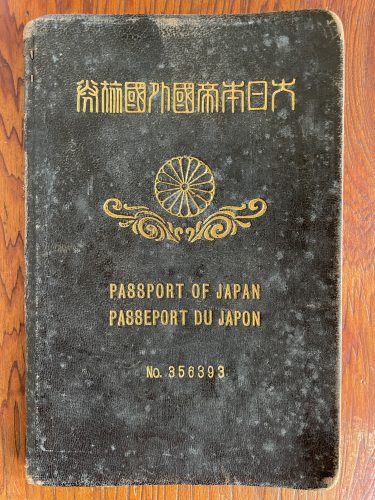

父のパスポート(大日本帝国!)

父のパスポート(大日本帝国!)

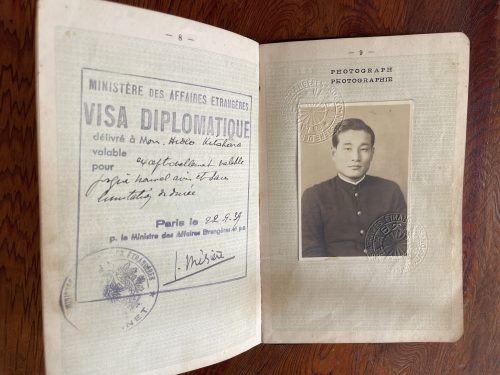

フランス入国の外交ビザ

ジグマリンゲンは、もともと人口5000余の、南ドイツの片田舎だが、ヴィシー政権の移動に伴って多くのフランス人――ほぼ全員がペタン信奉者であり、反ユダヤ主義の人も少なくない――で溢れかえっていた。人口は倍にも膨れ上がったらしい。そこは俄かに出来上がった“フランス”だった。

第二次世界大戦末期とは言え、ベルリンなど主要都市に比べれば戦禍からは遠く、ある種平穏な生活が繰り広げられていたのかもしれない。

とはいえ、長い戦争、しかも、国が二分されたフランス人の心はいかばかりであろう。疲弊し、乱れていただろう。三谷大使が、「城の中に日本大使館を置く」というドイツの提案を断って郊外のホテルを希望したことは、大使館員にとってとてもありがたいことだった。

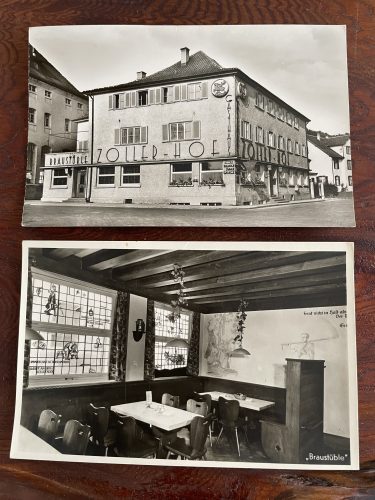

そして、宿泊先となったホテル・ツォラーホーフの経営者シュミット家の優しさにも救われた。聖二コラの祝日の“パーティー”の様子は残された写真や『臣下の大戦』の一くだりでも明確に記されている。

短いようで長い7か月の後、ドイツ外務省から“逃避行”の伝達が届いた翌日の早朝、手伝ってもらいながら荷造りをし、弁当のサンドイッチをもたされて、シュミット家の人々の涙の見送りの中、彼らはジグマリンゲンを後にした。

当時のホテルツォラーホーフの絵葉書

当時のホテルツォラーホーフの絵葉書

2025年5月のジグマリンゲン。80年前とおそらくほとんど変わっていないであろう屋並を夫と二人で歩いた。

木組みの建物にははるか数世紀を経たと思われるものもあり、広場の噴水には1826の数字も残る。しかし、きれいに整えられた小さな町の平日の昼間、外を歩く人の姿はほとんどない。夕食を食べたレストランで、“かろうじて”十数人のドイツ人(と思われる)に遭遇したが、私にとって、80年前を想像するにはあまりに“材料”がなさすぎた。出発前にもっとちゃんと本を読んでくるべきだった、と少し後悔した。

町の中心の広場。噴水。

町の中心の広場。噴水。

今、夏休みの宿題のように、私は、『臣下の大戦』を何度も何度も読み返し、フランス留学時代のことを綴った『戦争まで』(中村光夫著:初版昭和17年)や2冊のフランスの小説を斜め読み(夫が付箋をつけた部分を追って!)しながら、第二次世界大戦下の欧州を想像する。

そして、ついひと月ほど前に物置の奥深くに見つけた、夫もその存在を全く知らなかった当時の手紙とか写真、絵葉書の一つ一つを穴が開くほど見つめ、仕分けしながら、父たちの時代を反芻している。

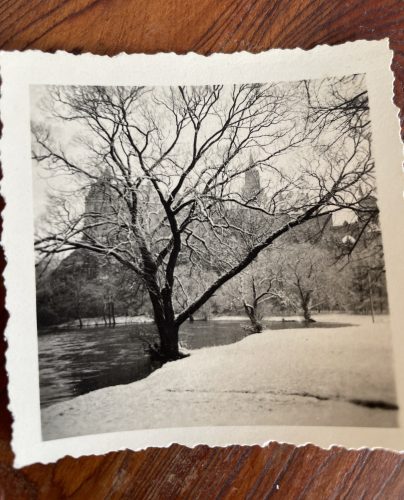

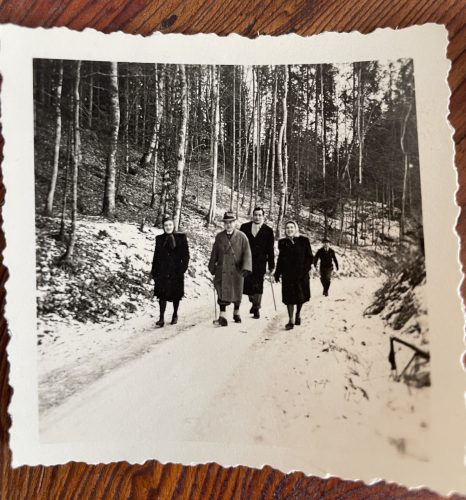

誰が写したのかは分からないが、

1944-45ジグマリンゲンの冬

シュミット家の人々(多分)と散歩する三谷大使

後ろの背高のっぽが父

1939(昭和14)年に日本を発ちフランスの大学で学んだ若き外交官北原君が、三谷大使の秘書役としてヴィシーからジグマリンゲンにお供することがなかったら、その後の“中立国”スイスへの移動がなかったら、父の人生はどのようなものだったのか……

オーストリアからスイスへ入り、ペタン元帥達と完全に別れ、名実ともに職務を終えた“在仏日本大使館”は、ベルンに一か月、その後モントルーへと移る。その間ドイツの降伏、ペタン元帥らの裁判、広島への原爆、ソ連の対日参戦をスイスの新聞に知る。在欧外交官たちの和平工作もむなしくポツダム宣言受諾、敗戦。

在スイス日本人の一行が帰還に向けてナポリへ向かったのは翌1946年1月、さらにマニラを経由して浦賀港に戻ったのは終戦から7か月後の3月26日のことだった。

当時欧州大陸に駐在した大使館員の中にも戦争の犠牲者は少なからずあった。

父が日本の家族宛に出した手紙の数々。

父が日本の家族宛に出した手紙の数々。

行の船から始まり、その後パリやリヨンからも。

ヴィシー以降はその数がぐっと減り、もちろん

ジグマリンゲンからのものはない。

リヨンの大学院時代に、一高陸上運動部の後輩で

東大理学部の益子君(後に義兄となる)へ宛てたものも。

「、、、、米国が入れば一寸又長くなる。此くして全世界は

喘ぎ乍ら生きてゐる、、、、技術の優位はこの戦争を

相当大きなものにする可能性、、、、学生の本分は学問。

お互いにやりませう」

北原 千津子

東京生まれ。 大学時代より、長期休暇を利用して欧州(ことにフランス)に度々出かける。 結婚後は、商社マンの夫の転勤に伴い、通算20年余を海外に暮らした。 最初のパリ時代(1978-84)に一男一女を出産。その後も、再びパリ、そしてロンドンに滞在。 2013年、駐セネガル共和国大使を命ぜられた夫とともに、3年半をダカールで過ごし、2017年に本帰国した。現在は東京で趣味の俳句を楽しむ日々である。