海外だより

2025.02.13

偏見と差別~①

人類の歴史は、偏見と差別の歴史とも言えるだろう。

「人種」というカテゴリーがいつ頃できたのか確かではないが、有史以来、国が違う、部族が違う、住む地域が違う、皮膚の色が違う、宗教が違う、性別が違う、考え方が違う等々、「違う」ことが偏見と差別の温床となってきた。

歴史上の大小を含めた戦争は、この偏見と差別が原因であることが多い。もう少し小さい規模で言えば、地域や学校、家庭などでも意見の違い、個人的好き嫌い、紛争、分断や喧嘩などがあるだろう。

日本でも社会的身分の格差が長い間社会を支配し、偏見と差別が人々の根本的考えに根付いていた。700年の歴史を持つ日本伝統芸能「狂言」は、まさに日本の格差社会における主と召使いの上下関係を面白おかしく風刺したものである。

現代狂言〜棒縛り

現代狂言〜棒縛り

私は、差別や偏見について意見を述べるほどの知識や経験があるわけではない。しかし、アメリカ人と結婚し40年近くアメリカに住むことで見えてきたことも少しはある。

さて、私は熊本の農家で生まれ育った。1950〜60年代我が家には天草地方からの出稼ぎの10歳代後半から20歳代前半の若い人たちが住み込みで4〜5人働いていた。母は、父方である曽祖父母、祖父母と同居し、私が小学生の頃は、父の姉の子供たちである中学生と高校生の甥と姪を合計9年間育てていたので、常時15人ほどの家族だった。しかし、我が家には差別や偏見という概念はなく、母は働いている人たちにも家族同様に差別なく接していた。時々「高校で陸上をしていた従兄のご飯はどうしてあんなに大盛りなのだろう」と思ったことはあったが・・・。

これは家族全体、両親や祖父母の考え方によるものだったと思う。

母は祖父母をとても大切にし、自分を助けて働いてくれる若い男性、女性たちも可愛がっていた。肉体労働の農業や家事の手伝いをするのでお腹が空くだろうと、いつもたくさん食べさせていた。

高度成長期の1970年代になると、このような若者たちは大都会に出稼ぎに行くようになり、我が家には若い男女の働き手はいなくなってしまった。しかし、その後「幼い男の子と女の子がいる夫婦で、働く場所がなく困っているので助けてもらえないか」という相談を受けた母は、この家族を引き取り、家の敷地にある別棟を家族が住めるように改造し、生活保護がもらえるようにして10年以上面倒を見た。父は農業をするには体が弱く県庁で働いていた為、家全般のことは母に任せられていた。

曽祖父の記念碑が庭に建てられた時、お祝いの手伝いに来た近所の人たち。

曽祖父の記念碑が庭に建てられた時、お祝いの手伝いに来た近所の人たち。

左側の祖母と一緒の私。母は左端上。

天草から住み込みで働きに来ていた3人の若い女性たちは洋服を着ている。

我が家で働いた人が長い年月の間に総計何人いたのかははっきりとはわからない。しかし、祖父母が亡くなり、父母の時代になって5年、10年経っても以前働いていた人たちが、「会いに来ました〜」「熊本に来たのでちょっと挨拶に来ました〜」「お母さんにはとても可愛がってもらいました〜」と折につけ立ち寄ってくれていたそうである。

その母が昨年11月に96歳で他界した。その後1ヶ月ほどして、多分60年ほど前に我が家で働いていた女性が、母が亡くなった知らせを受けたと言い、天草からわざわざ尋ねてこられたそうである。「お母さんのお参りをさせてください」と、仏壇に手を合わせられる姿に、実家の姉は、母の言葉を思い出した。「我が家で働いてくれているどの人も、親御さんにとってはかけがえのない子供たちだ。我が子と思い大切にしなければ」と言っていた。我が家を去ってからも度々母を訪ねてきてくれただろう。恩を忘れないこの女性の姿にも頭が下がったと言っていた。

アメリカ人と結婚している私が言うのもおかしいが、私は高校生になるまで一般的に日本で言われていた「外国人〜アメリカやヨーロッパ系の白人」とは話したことがなかった。我が家の近所には唯一の外国人である韓国人の家族が住んでいたが、両親は普通のご近所さんとして接していた。奥さんが時々自家製のキムチを持って来てくれていた。母は「韓国のキムチは辛かねぇ〜」と言っていたが、それ以外の人種的な話は聞いたことがなかった。

私は田舎の非常に限られた社会で生まれ育ったので、「差別や人種偏見」という言葉の意味も知らなかったし、また深く考えたこともなかった。アメリカに住んで初めて自分が偏見や差別意識を持っていることに気づいた。

さて、夫の父方は、1800年代後半、帝国ロシア西部にあったリトアニアからアメリカに移住してきたユダヤ系の家族である。母方はフランスのカソリック系とユダヤ系とのことだ。つまり夫は4分3ユダヤ人である。

しかし、「ユダヤ人」と人種的に定義されるのは、「母親が血族的にユダヤ人」、或いは「ユダヤ教に改宗してユダヤ人になった母親」から生まれた子供の場合のみユダヤ人として受け入れられるそうである。

私の日本人の友人は、結婚相手がユダヤ人であった。彼女は、ご主人の母親に「ユダヤ教に改宗しなければ結婚を許さない」と言われユダヤ教に改宗した。母親は血族的に日本人でも改宗すれば子供はユダヤ人になる。母親が半分しかユダヤ人でなくても大丈夫?父親がユダヤ人かどうかはそれほど重要ではない?

宗教とは難しい!

夫の父は、1940年代にイエール大学を受験したが、当時ユダヤ人であるという理由で入学を許可されなかった。そこで比較的リベラル系であったハーバード大学に入学し、医学予科(Pre-Med)を専攻した。しかし第二次世界大戦で陸軍に徴兵され学業を一旦中断。その後医学部を卒業し医科学者としてNIH(National Institute of Health)で定年まで働いた。

義母は、ルイジアナ州の電気会社と市電の会社を起こした家族の出身である。大学時代に船でヨーロッパ旅行をしていた時、船の中で義父と出会い恋に落ちた。しかし、義母の母親は自分の夫、つまり娘の父親がユダヤ人であるにも関わらず、娘がユダヤ人と結婚することに反対した。また義父の両親も相手の女性が完全なユダヤ人でないためにこの結婚には反対だった。

義父母は親たちの反対を押し切って結婚した。

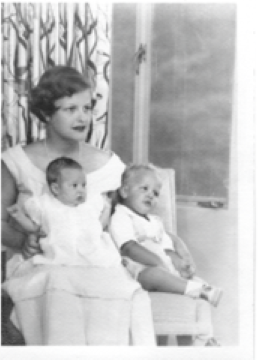

美しい義母は3人の子供に恵まれた。

夫である長男が生まれた後、

両方の親からの確執はなくなり、

子供たちを可愛がってくれたそうである。

夫は小学生の頃、担任教師からクラス全員の子供達に、「あなたの家庭には”Colored People”がいますか?」と尋ねられた。夫は質問の意味が理解できず、「どんな色のついた人なのだろうと、そのような人は家にはいない」と思い手をあげなかったそうである。ところが、夫一人だけ手をあげなかったので不思議に思った女性教師は、「あなたの家には黒人のお手伝いさんはいないのですか?」と直接尋ねた。夫は初めて“Colored People”が「黒人」を意味するのだと知った。どうしてそのような質問をされたかは定かではない。夫の小学校には、教師も生徒も白人しかいなかった。

夫の家庭には、もちろん黒人女性がお手伝いさんとして働いていた。しかし、夫の家族は、彼女を黒人としてではなく「女性のお手伝いさん」として接していた。夫は、お手伝いさんを”Colored People”として認識できなかった訳である。

1950年〜1960年代、アメリカの東海岸の中流以上のほとんどの家庭には、黒人女性のお手伝いさんがいたそうである。

当時アメリカでは、黒人問題は人種差別の大きな国家課題であった。黒人に対しての差別行為が義務であることは、アメリカ南部では州法(State Law)に明記されていたため、人々はその州法に従わなければならなかった。私が最近観た映画、世界初の原子爆弾を開発した「原爆の父」として知られる理論物理学者の生涯を描いた「オッペンハイマー」では、白人と黒人のトイレが区別されていた。そこで働く優秀な黒人女性は、トイレに行く時、そのビルには白人用トイレしかないため、毎回別の遠いビルまで行かなければならなかった。ハイヒールを履いた彼女が、雨の中を濡れながら別のビルまで走っていく姿は、私には衝撃的だった。

また、バスに乗るとき、黒人はバスの後ろ半分、白人は前半分に乗ることが決められていた。この決まりを破ろうとするとバスの運転手はバスを出発させなかった。それは、白人が後ろの席に座っても法律違反であった訳だ。最も有名な話の一つは、Rosa Parksが白人席に座り席を譲らなかったため逮捕され、これが黒人解放運動の大きなうねりになった。この差別を義務化した州法は、1964年に撤廃された。

Portland NorthにあるRosa Parks Way

Portland NorthにあるRosa Parks Way

Rosa Parksの勇気を讃えた名前がつけられた道路。

1985年、私が初めてアメリカに住んだ時お世話になったのは、東京に住むアメリカ人の友人のガールフレンド、ジュディだった。彼女は黒人だった。私は、彼女の家にお世話になりながら、彼女の娘と一緒にアメリカで初めて1ヶ月間生活した。私はジュディを紹介してくれたアメリカ人男性が白人だったので、ガールフレンドが黒人女性であるとは想像もできなかった。

私は、この時の経験で「人種偏見と差別」という言葉、その意味を初めて理解し、自分がいかに黒人に対して偏見を持っているかを知った。

参照:黒人女性の気持ち

あれからもう40年近く経つ。

私は、アメリカでも比較的リベラルな州オレゴン、そして最もリベラルな街ポートランドで出産子育てをし、その大半を過ごした。その為アジア人であるという偏見や差別をあまり感じることなく過ごすことができたと思う。しかし、ここはアメリカである。日本に比べれば、「人種偏見や差別」ということは意識せざるを得ない。

<続く>

田中 寿美

熊本県出身。大学卒業後日本で働いていたが、1987年アメリカ人の日本文学者・日本伝統芸能研究者と結婚し、生活の拠点をオレゴン州ポートランドに移す。夫の大学での学生狂言や歌舞伎公演に伴い、舞台衣裳を担当するようになる。現在までに1500名以上の学生たちに着物を着せてきた。2004年から教えていた日本人学校補習校を2021年春退職。趣味は主催しているコーラスの仲間と歌うこと。1男1女の母。