海外だより

2022.03.25

外国で暮らすということ(1)

「歴史書」は後の世の人によって書かれるものである。だから、現在起こっている地球上の出来事が、「歴史に残る」出来事なのか、「歴史から消え去ってしまう」出来事なのかは誰も分からない。

ただ、肌感覚で、なんともやるせない気持ちを持ち、「負の歴史」という好ましからぬ出来事が起こっているような気がする。

ロシアがウクライナに侵攻した。

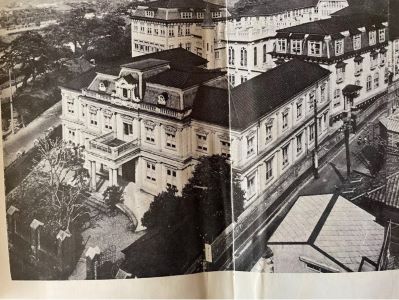

左:母が通った校舎(奥)と修道院(手前)その間に聖堂(明治43、1910建設)。中央:私が通った頃の正門前。煉瓦塀は焼け残ったもの。右:現在の母校。耐震のために全面建て替えが行われた(2000年)。煉瓦の門柱のみ残している

子供の頃から何となく常に外国を意識していた。それは、カトリック系の学校に通ったことも少なからず影響しているかもしれない。

母にとっても母校であったその学校には英国やフランスから来た修道女が何人もいたが、2歳違いの姉が附属の幼稚園に入園した頃から、私は母にくっついて姉の送り迎えに出かけていた。

幼稚園のお迎えまで一度家に帰る時間がないことも多く、母は学校に隣接していた修道院の一室で、フランス人のシスターからフランス語を習って時間をつぶしていたらしい。

遠足にもいつもついていく

遠足にもいつもついていく

そのシスターは、母の高等女学校時代にフランス語教育のために日本にやって来て(当時、教師である修道女たちはメールとかマダムと呼ばれていた)、太平洋戦争中もそのまま日本に残り、戦後もフランス語教師として定年まで勤めあげ(その間に高校生の私もフランス語を習った)、そして日本で一生を終えた女性だが、私の「海外との接点」の最初は、そのシスターの“初めてのお里帰り”のために、横浜の港まで見送りに行ったことかもしれない。昭和30年(1954年)くらいのことだったと思う。

自分も同じ幼稚園に通うようになって、マリア様のおはなしをたくさん耳にしたり、きれいなお姿を目にするようになった。「ごえい」と言われていた小さなカードに描かれていたのは、今にして思えば、ボッチチェリやラファエロの聖母マリアだった。宗教的な意味は理解していなかっただろうが、祈りはとても身近にあって、「めでたしせいちょうみちみてるまりあ、、、」という祈りの言葉はその時以来、私の脳みそにしっかりインプットされている。「慈母」という感覚も素直に受け止めていた。

自分も同じ幼稚園に通うようになって、マリア様のおはなしをたくさん耳にしたり、きれいなお姿を目にするようになった。「ごえい」と言われていた小さなカードに描かれていたのは、今にして思えば、ボッチチェリやラファエロの聖母マリアだった。宗教的な意味は理解していなかっただろうが、祈りはとても身近にあって、「めでたしせいちょうみちみてるまりあ、、、」という祈りの言葉はその時以来、私の脳みそにしっかりインプットされている。「慈母」という感覚も素直に受け止めていた。

もう一つ、私が外国を意識することになったのは、やはり、幼い頃に見たテレビ映画の影響もあるだろう。

テレビ放映が始まったとはいえ、日本には番組制作はまだ多くなかったようだ。たくさんのアメリカからのものが、こどものみならず大人も含めて一家団欒の娯楽となっていた。「ホームドラマ」と言われた番組に映し出されるアメリカの生活。美しく飾られた広いリビングルーム、大きな冷蔵庫とか、美味しそうな食べ物、、、。私は単純に憧れた。

その後、私の興味はアメリカから欧州、ことにフランスに移っていくのだが、それも結局原点にあったのは、フランス人の一人の修道女、シスター・アレクシかもしれない。

シスターは、それこそ、私の生まれるずっと前から日本に住み、何十年も日本で生きてきたにもかかわらず、日本語を話すのはあまりお上手ではなく、それゆえ私は彼女の口から発せられる美しいフランス語をたくさん耳にすることができた。

シスター・アレクシと高校一年の私 リヨンのギニョール(人形劇)について学園祭で発表

シスター・アレクシと高校一年の私 リヨンのギニョール(人形劇)について学園祭で発表

高校の校舎の長い廊下を通り、隣接する修道院の一室まで週に何回かフランス語の授業を受けに行った。

ドア一枚隔てただけで、一歩踏み込むとそこに漂う空気は日本というよりはフランスで、私は修道院が大好きだった。

冬に入る修道院にスープの香 ちづこ

結婚して夫の転勤にともなってフランスに住んでいた時、シスターは多分、“生涯2度目の里帰り”をしていて、1年ほどパリの修道院に住んでいらした。

私は零歳の息子をバギーに乗せて、何度かそこを訪れた。

凱旋門まで散歩 歯が生え始めたころの息子と

凱旋門まで散歩 歯が生え始めたころの息子と

修道院の、さざれが敷き詰められた中庭でお喋りをしながら、息子の歯が一本だけちょこんと白く小さく現れてきたのが嬉しくて、私はそれを報告した。

「歯が出てきました。一本だけですけれど」

という私の言葉に、シスターはすかさず数詞の訂正で答えて、にこっと笑った。

えええ? まさかぁ、歯って女性名詞でしたぁ??

(フランス語の1は、“アンun”だが、女性名詞の前では“ユンヌune”となる)

先生というのはとてもありがたい存在である。何となく通じてしまう日々の会話を、間違えがあればちゃんと訂正してくれるのは、彼女だけだったのだ。

2月のある日、私は彼女に同行して、在仏日本大使館領事部を訪れた。シスターは、その3月に日本への“帰国”を予定していたが、寒い日が続いて体調もあまりよくないこともあり、“帰国”を少し伸ばして4月にできないかをお願いに行ったのだ。

領事部の窓口の人は、年老いて少し小さくなってしまったフランス人修道女と私を前に、けんもほろろに「できません。規則ですから」と答えた。3月の決められた日にちまでに戻らなければ永住権はなくなる、という。

「もう何十年も日本に住んでいて、戦争の間も日本に残り、ずっと日本人の教育に携わってきた人です。」「お年を召して体調も悪いのに、暖かくなるまで、ほんの少し延長することも許されないのですか?」と訴える私に、窓口の人は「修道女って言ってもいろんな人がいますしね」と言い放った。

悔しかった。

父(その時、北原の父は駐仏日本大使だった)の名前が喉まで出かかったが、そうすることは私の中の何かが許さなかった。こんな虚しい会話、なんて心無い言葉。まるで偏見の塊のような人とはこれ以上話すことはない。

「ごめんなさい。なんの役にも立てなかった、、、」

帰りの地下鉄での別れ際、私はシスターの青く透き通る瞳を見つめてから目を伏せた。

その時、シスターの手を握る私の手を彼女は包み返すようにして、日本語でとつとつと、でも力強く言った。

「だいじょぶ。ほんとにありがと。あなたはすてきなパリジェンヌ」

北原 千津子

東京生まれ。 大学時代より、長期休暇を利用して欧州(ことにフランス)に度々出かける。 結婚後は、商社マンの夫の転勤に伴い、通算20年余を海外に暮らした。 最初のパリ時代(1978-84)に一男一女を出産。その後も、再びパリ、そしてロンドンに滞在。 2013年、駐セネガル共和国大使を命ぜられた夫とともに、3年半をダカールで過ごし、2017年に本帰国した。現在は東京で趣味の俳句を楽しむ日々である。