海外だより

2025.08.19

南独逸へ ジグマリンゲン(1)

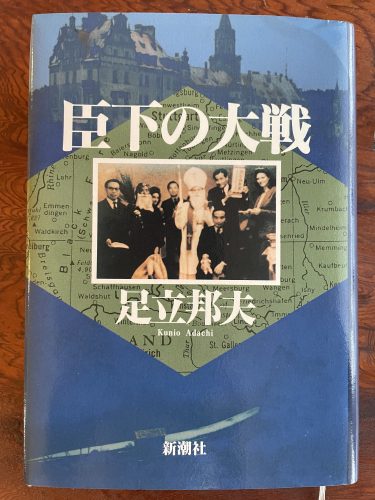

『臣下の大戦』という、1ページに二段組の細かい文字が並ぶ、500ページ近い辞書のような単行本がある(足立邦夫著1995年新潮社刊)。本のジャンルとしては、歴史物。ただし小説ではない。ジャーナリストとしてドイツに駐在した足立氏の、多くの資料や証言を駆使したノンフィクション作品であり、具体的には1944年、駐独大使・大島浩と駐仏大使・三谷隆信の二人を軸に、主にドイツとフランスに駐在した日本の外交官たちを通しての、第二次世界大戦を巡るドキュメンタリーである。

出版当時より我が家にあるこの本だが――実は、亡父の代りに夫自身が足立氏の取材を受けていた――、私は一度ざっと読んだきりで細かな内容のほとんどが記憶から飛んでしまっていた。だから今また読み直している。そして、本の中に登場する南独逸の小さな町の冬とそこで過ごす人々の毎日を想像力逞しく頭に描いている。

5月12日早朝にパリを発った私たちは、時にはらはら、うろうろしながらも順調に電車を乗り継ぎ、午後2時過ぎに小さな駅に降り立った。

単線の割には立派なホームが2本あり、駅舎自体もしっかりとした造りである。でも、人はいない。駅舎を抜けて外に出ると目の前には公園とおぼしき緑が広がり、優しい風が頬をなでた。

ジグマリンゲン駅舎と目の前の公園

ジグマリンゲン駅舎と目の前の公園

「とうとう着いた…」

深くゆっくり息を吸い込む私を、小鳥の透き通った美しい声が包んだ。大きなマロニエの木が、パリではすっかり終わってしまっていた花をまだたくさんつけていた。

駅の前の一本道。右手奥200mほど先には何やら尖塔のようなものが見え、その辺りから街並みが始まった。ちょっとした広場があり、右手の黒い鉄柵の向こう側には、臙脂色の窓枠が続く立派な建物があり、左手にはこぎれいなドイツの木組みの建物が並んでいた。町の標識を目当てにだらだらと坂を上っていくと城の入り口らしき門があった。

城への入り口

城への入り口

入り口をくぐり中に入った所。中世の名残。

入り口をくぐり中に入った所。中世の名残。

この城が、今回の旅の目的であるジグマリンゲン城である。ドイツに現存する城の中では二番目に大きな城だが、半世紀以上ドイツに住むいとこも知らなかった、つまり、観光地としては決してメジャーではない南ドイツの小都市(村と言ってもよい)にある。しかし夫にとっては、長年訪れたいと思っていた所で、訪れてみて城の大きさにも大変驚いた。

パンフレットやオーディオガイドの説明によると、城自体の歴史は大層古く中世の城塞として1000年も遡る。しかし要塞の名残は入口周辺の丸い塔にほんの僅か見えるだけで、18世紀19世紀に増改築を繰り返したネオゴシック様式の城も1893年の大火でほぼ焼き尽くされ、現在の城は、古い様式やら近代設備やら、いろいろな要素を取り入れつつ1900年初頭に再築されたものである。

城主の家系としては16世紀からホーエンツォレルン伯爵家が現在も続いていて――もちろん、今や“貴族”ではないけれど――実業家夫妻が綺麗に保存、一部を有料で公開している。スペインやルーマニアの王家やナポレオンとも繋がる家系だけに、壁の肖像画(ホルバインに描かせたと思われるものも!)や調度を見ていると飽きることがない。改めて欧州大陸の“狭さ”を実感することにもなった。

ナポレオンの肖像を焼きつけたカップも

ナポレオンの肖像を焼きつけたカップも

狩りで射止めた鹿の角がびっちりと並ぶ部屋では、その年月を追い、地下の甲冑庫には日本の鎧のコレクションも見つけた。壁にタピスリを張り詰めた細長い「ポルトガルの間」は“現役”であるらしく、近々講演会でもあるのか、赤い椅子がきれいに並べられたままになっていた。

「狩り」は現在でも、上流階級の楽しみの一つ。

「狩り」は現在でも、上流階級の楽しみの一つ。

まだまだ角は増えるでしょう。

ポルトガルの間

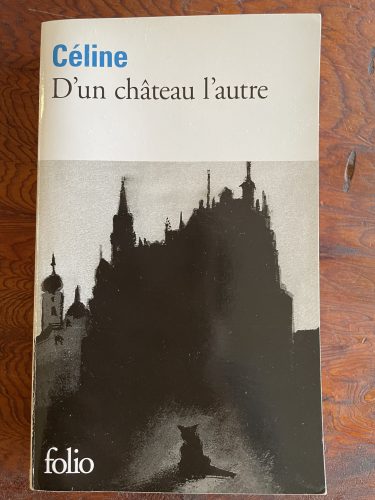

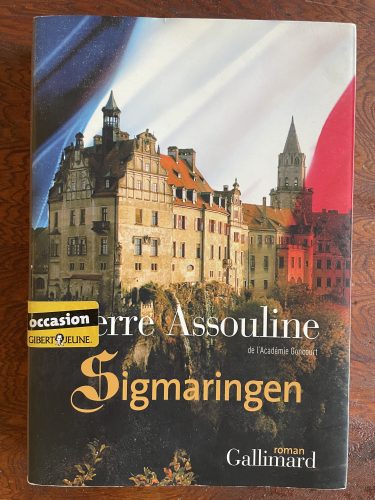

”D’un château l’autre”

”D’un château l’autre”

(ジグマリンゲン亡命3部作第1作『城から城』)

セリーヌ(フランス人、医師、作家 1894-1961)も、

バレリーナの妻とともにこの城に暮らした。

反ユダヤ主義者でもあり戦争後は長く亡命していたが

恩赦でフランスに戻った。サルトルなど実存主義に

大きな影響を与えた作家として評価が高い。

ロンドン滞在時にたくさん訪れたカントリーハウスを思い出させる楽しい“城巡り”だったが、「この立派な城だからこそ、歴史の一場面を展開するに相応しかったのだ」との思いを強くした。

時を遡ること80年余、1944年9月7日、ヴィシーを追われたペタン元帥が、城の一番見晴らしの良い部屋に住み始めた(幽閉?)のである。そして、彼らもまた、慌ただしく自動車2台でここまでやって来た。

彼ら――それは、若かりし頃の夫の父たち、三谷大使以下駐仏日本大使館に勤務する外交官たちであった。

ドイツ軍がフランスに侵攻しパリを制圧したのは1940年5月のことだ。ペタン元帥を首相とするドイツ寄りの政府がヴィシーに置かれたため、在仏日本大使館もヴィシーへと転居していた。当初2年間くらい、ヒトラーのドイツは権勢をふるい、“共和国”を返上して単なる“国家”となったフランスのヴィシー政権もどうにかこうにか動いてはいたが、その後戦況が変わり、1944年6月の連合軍のノルマンディー上陸、8月のパリ解放(ドゴール将軍の帰還)などドイツの敗北がじわじわと迫る中で、ヴィシー政権はフランス政府として“返り咲く”ことなく“ドイツの保護下”の南独のジグマリンゲンへ移ったのである。駐仏日本大使館もそれに倣った。

現在の城のオーディオガイドでは、「一時期フランスでした」という簡素な説明があるだけで多くを語らないし、フランスにとっても、ヴィシー政権は“タブー”でもあるらしい。ことに最後のジグマリンゲンのことはあまり記録にもなく、小さな小説が残るくらいだ。

この小説に、時々、Ambassadeur MITAMIや、

この小説に、時々、Ambassadeur MITAMIや、

秘書のTITAHARAも登場する。

しかしながら、歴史の証人としての城はあまりにも美しく、壮大であった。

翌朝の散歩で街のはずれを目指した私たちの目の前には、初夏のドナウ川が穏やかに流れていた。そして対岸の岸壁の上には、何度も目にしてきた写真そのままに、ジグマリンゲン城が堂々たる姿を見せていた。

翌朝の散歩で初めてドナウ川を見下ろす美しい城の

全容が見えた。ペタン元帥の居室は(6階だったらしい)

どのあたりだったのか、、、現在内部公開されている

部分は城の2-3階だったと思える。

元帥の部屋だけは、エレベーター直通だったらしい。

おそらく、現在も「私的スペース」として

使われているのではないだろうか。

(つづく)

北原 千津子

東京生まれ。 大学時代より、長期休暇を利用して欧州(ことにフランス)に度々出かける。 結婚後は、商社マンの夫の転勤に伴い、通算20年余を海外に暮らした。 最初のパリ時代(1978-84)に一男一女を出産。その後も、再びパリ、そしてロンドンに滞在。 2013年、駐セネガル共和国大使を命ぜられた夫とともに、3年半をダカールで過ごし、2017年に本帰国した。現在は東京で趣味の俳句を楽しむ日々である。