海外だより

2025.03.03

海賊3

先祖を追う旅の第二幕は“能島上陸”である。それを果たすために私たちはしまなみ海道を目指すことになった。

祖父母の故郷から東へ30余㎞走れば尾道に着く。その間も見どころ行き所がたくさんあり、あちこち寄り道をしたのだが、その話はまた別の機会に書くとして……。

尾道から、いよいよ、全長60㎞のしまなみ海道を南下する。能島への船が出るのは、大島という四国に一番近い島からなのだ。

しまなみ海道

しまなみ海道

能島への乗船所

能島への乗船所

自動車道はいつのまにか本土広島を離れていた。

島々を繋ぐ白い橋梁はその姿も美しくほれぼれとしてしまう。そしてそれ以上に美しいのが、瀬戸内という地形だ。温暖な気候に恵まれるこの辺りは晩秋――暦の上では初冬――とはいえ海の色が明るい。そして視界には必ず、木々の緑に覆われたぽってりとした島々がある。

青空から太陽が優しい光を降り注ぎ、時折実り始めた柑橘の黄色が見え隠れする。助手席の私はほっこりした気分でドライブを楽しんだ。

広島県と愛媛県の間の瀬戸内海には大小さまざま数百の島があるが、昔の名称「安芸の国」と「伊予の国」の一文字ずつを取り「芸予諸島」と呼ばれている。

現在の行政区画としては、海を南北に分けて広島県と愛媛県に属する島々。ほとんどが小さな無人島のようだが、有人の島も50余りあり、全体では19万人が暮らしている。

大きな島としては、かつて教科書で覚えた造船の因島とか海軍兵学校の江田島に繋がる能美島などで、その人口は1万を数えるという。

しまなみ海道に関しては、広島県尾道を起点とすると、向島、因島、生口島を過ぎて大三島へ入ればもうそこは愛媛県だ。そして塩の伯方島、大島と続き、あっという間に四国本土の今治市に到着である。

実際、レンタカーをして自分たちで走って初めて、瀬戸内のこの“狭さ”を実感した。これほどまでに四国が本州に近いとは今まで思ってもみなかった。

閑話休題

午後2時。大島の北部にある船着き場から、救命胴衣をつけた私たちを乗せた船が“沖”にでる。15人ほどのグループが二つ。船内の座席に、何となくグループで左右に分かれて座ればもう一杯、というような小さな観光船だ。

沖と言っても、船着き場からも、無人とも有人とも知れない島影がいくつも見えるし、灰色の雲を空に置きながらもおひさまもあって、まずまずの“航海日和”。外海とは全く違うので、船に弱い私もごくのんびりと椅子に座っていた。

ガイドとして一緒に乗ってくれる2人は、この辺りで長年海と共に生きて来た漁業関係者らしい。

「『村上海賊の娘』(*1)を読んだことのある人はいますか? あの小説長くてね、挫折する人多いみたいですけれど、2巻から読んでください! ぐっと面白くなって読み終えられますよ」

などという笑い話を聞いているうちに、船は能島のすぐ横まで来ていた。ふと海面に目をやると、天気も悪くない、さほど風も吹いていない、他の船とすれ違ったわけでもないのに、白波が立っている。渦を巻いている。

その時、船はエンジンを切った。

静かになった船内にどよめきというか感嘆のワーッという声が広がる。うねる波やぶつかり合う潮の流れに舳先が定まらないのだ。艫がぐぐっと曲がると後ろに押し流されていく。まさに“急潮に翻弄される”の図である。

乗船前、午前中に訪れた村上海賊資料館に見た、16世紀の船の三種類の模型が思い出された。彼らは木の船でこの海を支配していたのか・・・

村上海賊資料館 (クルーズの乗船所の後ろの高台にある)

村上海賊資料館 (クルーズの乗船所の後ろの高台にある)

資料館の中。中世の村上海賊の船の模型

資料館の中。中世の村上海賊の船の模型

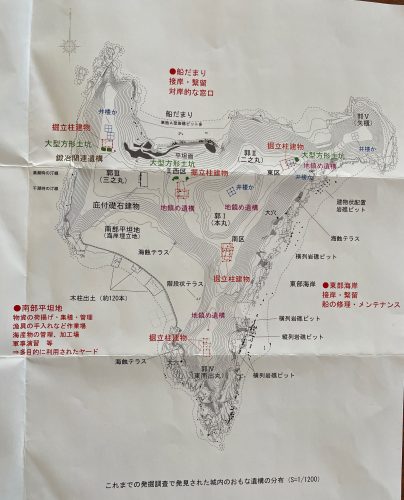

能島に上陸し、南端の出丸と中央の本丸方面の二手に分かれ、ガイドさんの説明を聞きながら島を散策する。中世の建造物で国の史跡に唯一登録された城跡だが、何といっても小さな小さな島だ。周囲1㎞にも満たない。全速力で走ったら、すぐに海に飛び込んでしまうような島である。にもかかわらずこの島を有名たらしめているのは、三家の中でも一番勇壮だったという能島村上(他は来島村上と因島村上)の“本拠地”であり、完璧な海城を構築していたからだ。

能島の本丸跡あたりから、一番海が穏やかな船だまりを見下ろす

能島の本丸跡あたりから、一番海が穏やかな船だまりを見下ろす

出丸の端に立てば目の前に、能島の家来のような――干潮時には歩いて渡れるらしい――鯛崎島という小さな島が見える。本丸のあった中央部は昭和平成と長年、桜をきれいに咲かせていたらしいが、最近遺構保存のために伐採され枯草の平坦な高台が残るだけとなっている。

だが、それゆえ、当時の海城(うみじろ)の壮大さが目に浮かんだ。何百人もの海賊たち(*2)がここに暮らし、瀬戸内海を支配したのだ。

昼は櫓から海上に目を光らせ、時に水先案内をして関銭を徴収し、弓の稽古に精を出し、夜になれば灯明の光に酒を酌み交わす、、、

なんて、空想を巡らしている間も、島の周辺の海流は複雑な模様を描いていた。

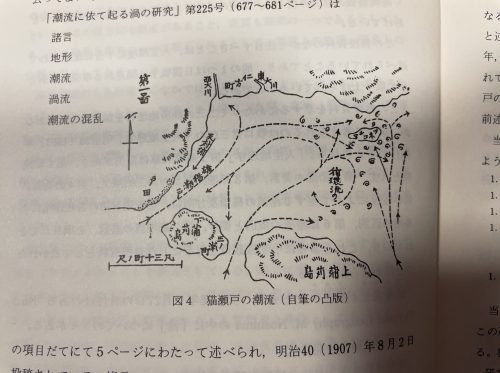

私の祖父(*3)は、明治大正昭和を地理学の教師として生きた(パリ狂つれづれ51話「橋その4」)。瀬戸尋常高等小学校の教師時代に『港湾について』という論文を月刊誌「芸備教育」(明治39年11月号)に発表したのが研究の第一歩、弱冠22歳の能島姓の時だった。そしてその翌年結婚、苗字を変えた祖父が東京地学協会の「地学雑誌」225号228号に執筆したのが『潮流に依って起こる渦の研究』だ。これが地理学的研究の“処女作”ということらしいが、その後も瀬戸内海に関する論文をいくつか発表している。祖父の徹底した研究生活を考えると、彼もまた能島の本丸跡に上ったことがあるのではないか、と私には思えてならない。

『潮流に依って起こる渦の研究』のコピー (広島経済大学研究双書より)

『潮流に依って起こる渦の研究』のコピー (広島経済大学研究双書より)

能島村上は戦国の世の終わりと共に島を去り、人々は多くが安芸国や周防国へと移ったと歴史書にある。

能島家に生まれた祖父が、私の父である息子に語り、そして孫の私にも伝わった「うちの祖先は海賊だよ」という台詞のよりどころは、もしかしたら祖父の著作や膨大な論文の中に隠されているかもしれない。

*1『村上海賊の娘』和田竜著(2013年)の歴史小説。2014年本屋大賞、吉川英治文学新人賞受賞

*2 かつては「村上水軍」と言われていたが、“水軍”は江戸時代以降の呼称であり、“軍隊”のイメージが強くなるので、現在は、中世より使われていた“海賊”を用い、海上管理から貿易まで様々な仕事にあたっていた「村上海賊」を正式名称としている。西洋のパイレーツのような“海の盗賊”のイメージとは異なる。

*3 西亀正夫(旧姓:能島)1883(明治16)年、広島県風早に生まれる。三津高等小学校、広島市研学館に学び、15歳から西日本各地(朝鮮を含む)で教職につく。日露戦争招集の1年半を除き40年以上(後半25年間は広島市)教職にあり、その間に、地理学(『人文地理学講義』『少年少女世界地理文庫』)や地理教授法(『地理教育の諸問題』)等の著作63冊、120余篇の論文を執筆。1945(昭和20)年8月の原爆にて殉職。

1916(大正5)8月 岡山県西大寺町立高等女学校教諭時代の祖父。

1916(大正5)8月 岡山県西大寺町立高等女学校教諭時代の祖父。

日本アルプスに登る前に松本市で撮影。

北は満州、樺太、南は台湾、南支那まで研究旅行に出かけた。

北原 千津子

東京生まれ。 大学時代より、長期休暇を利用して欧州(ことにフランス)に度々出かける。 結婚後は、商社マンの夫の転勤に伴い、通算20年余を海外に暮らした。 最初のパリ時代(1978-84)に一男一女を出産。その後も、再びパリ、そしてロンドンに滞在。 2013年、駐セネガル共和国大使を命ぜられた夫とともに、3年半をダカールで過ごし、2017年に本帰国した。現在は東京で趣味の俳句を楽しむ日々である。