海外だより

2025.01.21

海賊2

旅の初日、件のご住職と世間話を交えて“情報交換”がなされた。高祖父能島幸右衛門とは何者なのか、先祖は海賊に繋がるのだろうか……といったお喋りはとても盛り上がり、それは、朝まで東京にいたとは思えない程の、何とも不思議な時間と空間の昼下がりでもあった。

その後、本堂裏手の小山に登り、先祖の墓の一つひとつに掌を合わせた。美しい安芸津の海を見下ろしながらゆっくり歩く私たちを初冬の柔らかい日差しが包んだ。

祖父母や父の兄たちのお墓。左から2番目の小さいものは

祖父母や父の兄たちのお墓。左から2番目の小さいものは

1907年にゼロ歳で亡くなった哲夫ちゃんのお墓

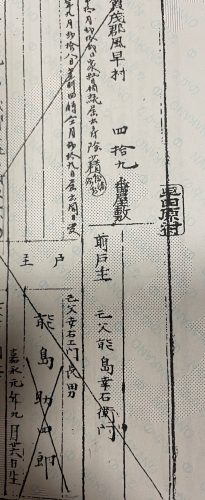

ところで、高祖父の名前を見つけた戸籍だが、そもそも「戸籍」という制度が日本独特のものだということに気付いたのは、結婚してほどなく夫の転勤でパリに住むようになったころである。

高祖父の名前が残る戸籍 「四十九番屋敷」

高祖父の名前が残る戸籍 「四十九番屋敷」

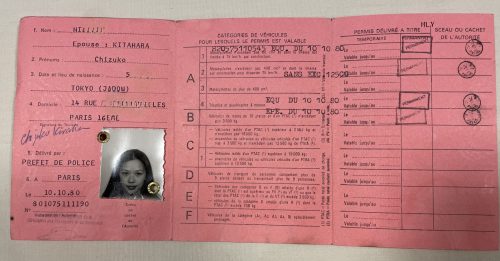

フランスで生活し始めた時(半世紀も前!)、外出時に必ず携行していたのが「滞在許可証」。私はいつも少し大きめの財布に、「許可証」と「運転免許証」を入れていた。

現在は大方の国が、いわゆる“カード”サイズの各種証明書を発行しているようだが、当時のフランスでは証明書は三つ折りの紙製で、そこには、私の名前と身分“主婦”が記載されていたが、姓は必ず旧姓併記であった。

フランスの1980年の運転免許証。三つ折り。

フランスの1980年の運転免許証。三つ折り。

「姓」として旧姓が書かれ、その下に「北原の妻」という記載。

フランスは「永久免許」なので2001年からの駐在時もこれを使用。

おそらく現在でも”使える”ため、捨てられない。

英国時代の運転免許。

英国時代の運転免許。

英国では滞在許可証も免許も、北原のみで旧姓は書かれていない。

当時はEUに入っていたから、これで、フランスでも運転した。”カード”状。

「身分証明書」――私たちにとっては「滞在許可証」――を携帯することに慣れ、それが市民生活を送る上で大変重要な事だと意識するようになった時に、日本はどうして個人を特定するいわゆる「IDカード」がないのだろうか、と不思議に思った。と、同時に、何かの折にすぐに要求される「戸籍抄本」のことを思い出した。大学受験の時にもパスポートを申請するにも要求されるのは「戸籍抄本」だった。そして「戸籍謄本」には父母やら兄弟やら、ご丁寧に“抜けた”人のことまでが記載されているのだ。

「戸籍」には、必ず「本籍地」が明記され、私にとって「本籍」は先祖にゆかりの土地である。結婚するまで常に私に纏わり(!?)ついていた本籍地はたとえ訪れたことはなくとも、“懐かしい”土地でもあった。

広島の海辺にある「安芸津風早」という土地の名を私はこよなく愛していた。

お寺の鐘楼を通して美しい安芸津の海が見える

お寺の鐘楼を通して美しい安芸津の海が見える

風早は平安時代からの地名でもあり、いつの時代も常にそれなりの集落があったようで、町の記録によれば、江戸から明治にかけては300戸くらいの規模だったらしい。

戸籍によれば、能島幸右衛門は「四十九番屋敷」の戸主――その孫である私の祖父が養子に入った先は「三十六番屋敷」――である。「屋敷」という文字から、戸籍制度の最初の、まさに、“家屋敷そのもの”が基盤だった時代を想像した。そこには、一族郎党大勢が住んでいたのかもしれない。

その後、戸籍法の改正もあり、「屋敷」という文字は落ち、単なる数字だけの「番地」になり、おそらく集落や戸数の変化とともに、数字は千番台まで割り振られるようになった。

そして、21世紀の現在、この辺りには1900戸、3600人余りの人々が暮らすようだが、都会の変貌に比べたらいたって緩やかな変化。明治の最後の頃の戸籍の番地と全く同じ(と思われる)地番が住所として今も残っているので、祖父母たちが暮らしていた“空間”に容易に入っていかれるような気がした。

翌朝も気持ちの良い日差しが降り注いでいた。

戸籍の地番を頼りに車で回り、幸右衛門が宗徒代表として守り続けて来た馬頭観音像を安置するお堂を探す。

「この空き地に車が止められますから、そこからちょっと登った所です」

観音堂が小山の上に

観音堂が小山の上に

ご住職が印刷し、マジックで経路を書き込んでくださった地図を片手に歩くと、小高い所に小さなお堂と思しき瓦屋根が見える。畑の境界線のような細い道を上ると、そこがまさしく観音寺だった。お堂の奥に確かに観音様が祀られている。

きれいに整えられた観音堂

ご本尊 馬頭観音

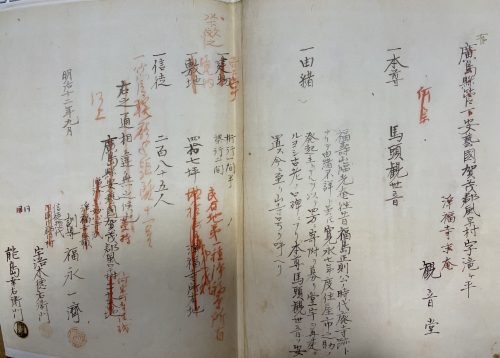

お寺の古文書にあった高祖父の名前

高祖父の時代、このお堂はどんなだったろう。

道はもちろん舗装などされておらず、もちろん電信柱もなかった。でも、この場所は間違いなく村の皆が手に合わせに来る所だったに違いない。

寛永7年(1630)に再建されて以来数百年、昭和50年(1975)になって大改築、その後も多くの浄財をもって改修され続けているお堂である。観音様は今も風早を静かに見守っていらっしゃるのだ。

お堂を後にした私たちが次に向かったのは、私の本籍でもあった地番の辺り。そこが本当に祖父母が生まれ育った所かどうか確証はないが、“資料”を調べてみる限り、まんざら見当違いでもなさそうである。

私の本籍があった辺り?

私の本籍があった辺り?

祖父が作った、そして疎開していて運よく原爆を免れた黒い台紙のアルバムの中にある写真と似たような風景を探すのは楽しかった。そして、今もこの辺りには瓦屋根の家々と田畑が健在なのが嬉しかった。

でも、能島幸右衛門の手がかりとなるようなものは何も見当たらない。いささか情報が少なすぎる!

その後、地域の図書館へ行き、郷土史の本のページを必死に捲ったが、そこでもこれといった新しい情報を得ることはできなかった。

前日に訪れた祖父母の墓の隣にあった墓碑だが、実は、幸右衛門個人の名前は刻まれておらず、分かったのは能島家が「一貫目屋」という屋号だったということだけだ。この屋号の意味するところが何なのか。ここから海賊に繋がるだろうか、、、興味は尽きることがない。(つづく)

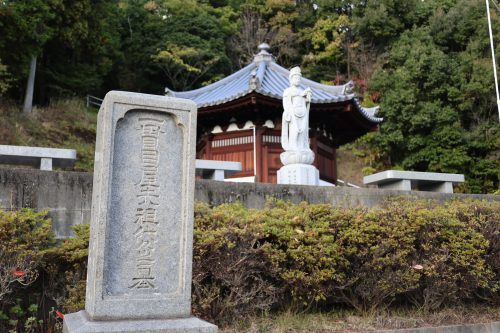

一貫目屋の墓碑

一貫目屋の墓碑

北原 千津子

東京生まれ。 大学時代より、長期休暇を利用して欧州(ことにフランス)に度々出かける。 結婚後は、商社マンの夫の転勤に伴い、通算20年余を海外に暮らした。 最初のパリ時代(1978-84)に一男一女を出産。その後も、再びパリ、そしてロンドンに滞在。 2013年、駐セネガル共和国大使を命ぜられた夫とともに、3年半をダカールで過ごし、2017年に本帰国した。現在は東京で趣味の俳句を楽しむ日々である。